IPO準備

はじめに

新規株式公開(IPO: Initial Public Offering)は、企業の成長ステージにおける重要な節目であり、資金調達、企業価値向上、社会的信用の獲得など、多岐にわたるメリットを企業にもたらします。しかし、その一方で、上場企業としての責任と義務を果たすための厳格な準備が求められます。本書は、IPO準備を担当される皆様が、その複雑かつ多岐にわたるプロセスを円滑に進められるよう、体系的な知識と実践的な指針を提供することを目的としています。

IPOとは何か

IPOとは、未上場企業が証券取引所に自社の株式を上場し、一般投資家に対して株式を公開することを指します。これにより、企業は株式市場を通じて不特定多数の投資家から広く資金を調達できるようになります。

IPOの目的とメリット・デメリット

IPOは企業に多くのメリットをもたらしますが、同時にデメリットも伴います。これらを深く理解することは、IPOの意義を社内で共有し、準備を進める上で不可欠です。

メリット

- 資金調達力の向上: 株式市場を通じて、より大規模かつ多様な投資家から資金を調達することが可能になります。これにより、M&A、設備投資、研究開発など、成長戦略に必要な資金を確保しやすくなります。

- 企業の知名度・信用度の向上: 上場企業となることで、メディア露出が増え、一般消費者、取引先、金融機関からの信用度が向上します。これは、新たなビジネスチャンスの獲得や、優秀な人材の採用において大きなアドバンテージとなります。

- 優秀な人材の確保とインセンティブ: 企業イメージの向上に加え、ストックオプション制度などを活用することで、従業員のモチベーション向上や優秀な人材の確保に繋がります。

- 創業者・既存株主の出口戦略: 創業者が保有する株式を市場で売却することで、投資回収(キャピタルゲイン)を実現できます。また、既存投資家(ベンチャーキャピタル等)も同様に投資回収の機会を得ます。

- コーポレートガバナンスの強化: 上場企業としての基準を満たすために、内部統制、情報開示、法令遵守など、経営管理体制の強化が図られます。これは、持続的な企業成長の基盤となります。

デメリット

- 上場準備・維持コストの発生: 幹事証券会社、監査法人、弁護士などへの報酬、内部管理体制構築のための投資、上場後も発生する開示費用など、多額の費用が必要です。

- 経営の自由度の制約: 株主や市場からの監視が強まり、経営の透明性や説明責任が求められます。短期的な業績プレッシャーに晒されることもあります。

- 情報開示義務の発生: 決算情報、適時開示情報など、投資家保護のために様々な情報を継続的に開示する義務が生じます。企業秘密や競争戦略に関する情報の一部も開示対象となる可能性があります。

- 敵対的買収のリスク: 株式が市場で売買されるため、敵対的買収の対象となるリスクが生じます。

- 事務負担の増大: 開示資料の作成、株主総会の運営、内部統制報告書の提出など、上場企業としての新たな事務負担が増大します。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 資金調達 | 大規模かつ多様な資金調達が可能 | 準備・維持コストが高い |

| 企業価値・信用 | 知名度・信用度向上、人材確保に有利 | 経営の自由度制約、短期業績プレッシャー |

| 株主 | 創業者・既存株主の出口戦略 | 情報開示義務、敵対的買収リスク |

| 経営管理 | コーポレートガバナンス強化 | 事務負担増大 |

IPO準備の全体像

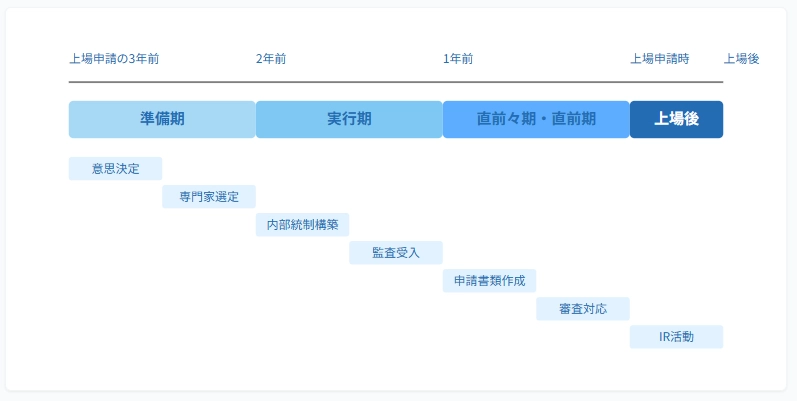

IPO準備は、通常2年から3年程度の期間を要する長期プロジェクトです。以下の主要なフェーズで構成されます。

- 準備期(上場申請の3〜2年前):

- IPOの意思決定と準備体制の構築。

- 幹事証券会社、監査法人、弁護士などの選定。

- 内部管理体制の現状分析と課題抽出。

- ショートレビューの実施。

- 資本政策の検討開始。

- 実行期(上場申請の2〜1年前):

- 内部管理体制の構築・運用(経理、法務、情報システム、規程整備など)。

- 監査法人による監査の受入(最低2期)。

- 事業計画の策定と進捗管理。

- 開示体制の構築。

- 関係会社整理、役員構成の見直し。

- 直前々期・直前期(上場申請の1年前〜申請時):

- 上場審査基準への最終調整。

- 各種申請書類の作成。

- 引受審査(証券会社)および上場審査(取引所)への対応。

- ロードショー、プレヒアリング。

- 公開価格の決定。

- 上場後:

- 適時開示体制の運用。

- IR活動の実施。

- 内部統制報告制度への対応。

- 株主総会の運営。

IPO準備体制の構築

IPO準備は、全社的なプロジェクトとして推進される必要があります。効果的な準備体制を構築することは、プロジェクト成功の鍵となります。

プロジェクトチームの組成

IPO準備は多岐にわたる専門知識と実務を要するため、適切な人材からなるプロジェクトチームを組成することが不可欠です。

チームの構成員

- プロジェクトリーダー: 経営層の一員(社長、CFOなど)が務めることが望ましい。全社の進捗管理、意思決定、外部専門家との調整を行う。

- 担当部門の代表者: 経理、法務、総務、人事、情報システム、事業部門など、各部門から実務に精通した担当者を選出。各部門の課題解決と実務遂行を担う。

- 専任担当者: プロジェクトの規模によっては、IPO準備に専任で当たる担当者を配置することが効果的です。特に、資料作成、会議設定、進捗管理などの事務局機能を担います。

チームの役割と責任

- 全体統括: プロジェクトリーダーが全体の進捗と品質を管理し、経営層への報告、重要事項の意思決定を主導します。

- 部門別対応: 各部門の代表者は、自部門の課題洗い出し、改善計画の策定、実行、進捗報告を行います。

- 外部専門家との連携: 幹事証券会社、監査法人、弁護士など、外部専門家との窓口となり、円滑な情報交換と協力を促進します。

IPO準備組織体制図

プロジェクトリーダーを中心とした階層型組織と外部専門家の連携体制

プロジェクトリーダー

IPO準備責任者

部門長・担当者

監査法人・証券会社等

2. 部門横断的な協力体制: 財務、法務、人事、企画、ITなど各部門が連携してIPO準備を推進。

3. 外部専門家との密接な連携: 監査法人、証券会社、弁護士等の専門知識を活用。

4. 専任体制の構築: 可能な限り専任担当者を配置し、確実な準備を実現。

幹事証券会社、監査法人、弁護士等の選定

IPO準備において、外部専門家の選定は極めて重要です。彼らは企業のパートナーとして、専門知識と経験を提供し、上場達成に向けて導きます。

幹事証券会社

幹事証券会社は、IPOの中心的な役割を担い、上場準備全般にわたるアドバイス、公開引受業務、株式の販売などを担当します。

- 選定基準: IPO実績、担当者の質、提案内容、企業文化との相性。

- 主な役割: 上場スケジュール策定支援、資本政策アドバイス、企業内容審査(デューデリジェンス)、上場申請書類作成支援、公開価格算定支援、投資家へのロードショー、株式販売。

監査法人

監査法人は、企業の財務諸表が会計基準に準拠して適正に作成されているかを監査します。上場審査では、直前々期と直前期の2期分の財務諸表について「監査意見」が必要となります。

- 選定基準: 上場実績、担当者の質、監査報酬、コミュニケーション。

- 主な役割: 会計監査の実施(直前々期、直前期)、内部統制構築に関する助言、会計処理に関するアドバイス、ショートレビューの実施(早期の課題発見)。

弁護士

弁護士は、法務デューデリジェンス、各種契約書の整備、コンプライアンス体制の構築など、法的な側面からIPO準備を支援します。

- 選定基準: 企業法務・IPO案件の実績、担当者の質。

- 主な役割: 契約書のレビュー・整備、コンプライアンス体制構築支援、法務デューデリジェンスの実施、株式関連法務のアドバイス、訴訟リスクの評価と対応策の提案。

その他専門家

必要に応じて、税理士(税務デューデリジェンス、税務最適化)、社会保険労務士(労務管理体制の整備)、IRコンサルタントなども選定します。

タスクと役割分担

IPO準備のタスクは膨大であり、各タスクを明確に定義し、適切な担当者へ役割分担することが、効率的なプロジェクト推進に繋がります。

主要なタスク分類

- 経営管理体制の整備:

- コーポレートガバナンス体制の構築(取締役会、監査役会設置など)

- 各種規程(稟議規程、会計規程など)の整備

- リスク管理体制の構築

- 会計・財務体制の整備:

- 会計システムの導入・改善

- 月次決算体制の構築

- 連結決算体制の整備

- 予算管理体制の構築

- 法務・コンプライアンス体制の整備:

- 契約書の整備・管理

- 知的財産権の管理

- 情報セキュリティ体制の強化

- 反社会的勢力排除体制の構築

- 労務管理体制の整備:

- 就業規則、賃金規程の整備

- 勤怠管理の適正化

- ハラスメント防止策

- 情報システム体制の整備:

- 基幹システムの安定性・信頼性確保

- データ管理・バックアップ体制

- ITセキュリティ対策

- 開示体制の構築:

- 適時開示体制の構築

- 有価証券届出書、目論見書等の作成準備

役割分担の原則

- 専門性と経験: 各タスクの特性に合わせて、最も専門知識や経験を持つ担当者を割り当てる。

- 責任の明確化: 各タスクの責任者を明確にし、進捗管理と成果に対する責任を負わせる。

- 部門横断的協力: 複数の部門にまたがるタスクについては、関係部門間の連携を強化し、円滑な協力体制を構築する。

- 外部専門家との協働: 社内リソースでは対応が困難な専門性の高いタスクについては、外部専門家との協働体制を構築する。

| タスク | 担当部門 | 責任者 | 期限(例) | 進捗状況(例) |

|---|---|---|---|---|

| コーポレートガバナンス体制構築 | 経営企画部 | CFO | 上場申請1年前 | 完了 |

| 会計システム導入 | 経理部, 情報システム部 | 経理部長 | 上場申請2年前 | 進行中 |

| 契約書レビュー・整備 | 法務部 | 法務部長 | 上場申請6ヶ月前 | 80%完了 |

| 就業規則整備 | 人事部 | 人事部長 | 上場申請1年前 | 完了 |

| 情報セキュリティ強化 | 情報システム部 | CIO | 上場申請1年前 | 進行中 |

| 適時開示規程策定 | 経営企画部, 法務部 | CFO | 上場申請3ヶ月前 | 完了 |

上場審査基準の理解

証券取引所は、上場を希望する企業が投資家保護と市場の信頼性維持のために満たすべき基準を定めています。これを「上場審査基準」と呼びます。IPO準備担当者は、この基準を深く理解し、自社の現状を照らし合わせながら準備を進める必要があります。

形式要件

形式要件は、企業規模、株主数、利益額など、数値で測れる客観的な基準です。市場区分(例: プライム市場、スタンダード市場、グロース市場)によって異なります。

- 株主数: 公募・売出後において、一定数以上の株主が存在すること。

- 流通株式数・時価総額: 公募・売出後において、市場で流通する株式の数や時価総額が一定基準以上であること。

- 利益の額: 連結純資産額が一定額以上、かつ直近の利益額が一定基準以上であること(グロース市場など、成長性重視の市場では柔軟な基準が適用される場合もあります)。

- 純資産額: 連結純資産額が一定額以上であること。

- 事業継続年数: 継続して事業を営んでいる年数が一定期間以上であること。

- 上場時発行済株式数: 公募・売出後の発行済株式数が一定数以上であること。

| 要件 | プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 |

|---|---|---|---|

| 株主数 | 800人以上 | 400人以上 | 150人以上 |

| 流通株式時価総額 | 100億円以上 | 10億円以上 | 5億円以上 |

| 流通株式比率 | 35%以上 | 25%以上 | 25%以上 |

| 利益の額 | 25億円以上 (直近2年間) | 1億円以上 (直近1年間) | なし (事業計画の進捗で評価) |

| 純資産額 | 50億円以上 | 単独で負債超過でないこと | 単独で負債超過でないこと |

実質審査基準

実質審査基準は、企業の経営管理体制、事業の継続性・収益性、情報開示体制など、企業の本質的な価値や信頼性に関わる項目を評価するものです。形式要件を満たすだけでなく、実質審査基準をクリアすることがIPOの最も重要なハードルとなります。

企業統治(コーポレートガバナンス)

企業の経営の健全性、透明性、効率性を確保するための体制です。

- 取締役会・監査役会(または監査等委員会・指名委員会等)の設置・運営: 適切な構成員(独立社外役員の選任など)の確保。意思決定プロセスの明確化と適正な運用。取締役会等の開催頻度、議事録の整備。

- 内部監査体制: 内部監査部門の設置と独立性の確保。内部監査計画の策定と実施。

- 法令遵守体制(コンプライアンス): 役職員への教育、行動規範の策定、内部通報制度の整備など。

内部管理体制

企業の業務を適切に遂行し、リスクを管理するための社内体制です。

- 業務執行体制: 組織体制、権限規程、職務分掌規程などの整備と運用。

- 会計管理体制: 適正な会計処理、決算早期化、連結会計体制の確立。

- 情報管理体制: 企業情報の保護、情報セキュリティ対策。

- 労務管理体制: 労働基準法等の法令遵守、適切な人事評価制度、賃金制度の運用。

事業の継続性・収益性

企業が将来にわたって安定的に事業を継続し、収益を上げていく能力があるかどうかが評価されます。

- 事業計画の合理性: 具体的かつ実現可能な事業計画が策定されているか。

- 業績の推移: 過去の業績が安定しているか、または成長性が見込まれるか。

- 収益構造: 特定の取引先や製品に過度に依存していないか、安定した収益源があるか。

- リスク要因への対応: 競争環境、市場の変化、災害など、事業を取り巻くリスクに対する認識と対応策。

情報開示の適切性

投資家が投資判断を行う上で必要な情報が、正確かつタイムリーに開示される体制が整っているかが問われます。

- 開示体制: 適時開示規程の整備、情報開示責任者の明確化、開示プロセスの確立。

- 財務情報の信頼性: 監査法人による適正意見が得られる財務諸表の作成能力。

- 投資家への説明能力: 投資家向け説明資料の作成、IR活動の実施能力。

その他

- 反社会的勢力との関係: 反社会的勢力との関係がないこと、排除体制の整備。

- 株式事務: 株主名簿の管理、株式の譲渡制限の撤廃。

- 財政状態の健全性: 債務超過でないこと、資金繰りに問題がないこと。

これらの実質審査基準は、企業文化や経営体制の根幹に関わる部分が多く、一朝一夕には改善できません。早期に課題を洗い出し、計画的に対応を進めることが重要です。

内部管理体制の強化

上場企業には、投資家保護と市場の信頼性維持のため、高度な内部管理体制が求められます。IPO準備において、この内部管理体制の強化は最も時間と労力を要する重要なプロセスの一つです。

経営管理体制の整備

経営管理体制とは、企業全体の経営活動を効率的かつ適正に進めるための仕組みです。

組織体制の見直し

- 取締役会の機能強化: 取締役会の構成(独立社外取締役の選任)、開催頻度、議題、審議内容の適正化。経営の意思決定機関としての実効性を高めます。

- 監査役会設置会社または監査等委員会設置会社への移行: 監査役(監査等委員)の独立性確保、監査機能の強化。

- 経営会議の設置: 迅速な意思決定と情報共有のための経営会議を設置し、その役割と権限を明確化します。

各種規程の整備

- 組織規程・職務権限規程: 各部署の役割、責任、指揮命令系統を明確化。

- 稟議規程: 重要な意思決定のプロセスを明確にし、牽制機能を働かせます。金額基準、承認ルートなどを具体的に定めます。

- 倫理規程・行動規範: 役職員が遵守すべき倫理原則や行動基準を明文化し、周知徹底します。

リスク管理体制の構築

- リスクの特定と評価: 事業活動における潜在的なリスク(市場リスク、財務リスク、法務リスク、システムリスクなど)を網羅的に特定し、その発生可能性と影響度を評価します。

- リスク対応策の策定: 特定されたリスクに対する予防策、発生時の対応策を具体的に策定します。

- リスク管理委員会の設置: リスク管理を専門的に行う委員会を設置し、定期的なモニタリングと見直しを行います。

業務プロセスの構築と文書化

業務プロセスが標準化され、文書化されていることは、業務の効率性、品質の安定、内部統制の有効性を示す上で不可欠です。

- 現状の業務フローの可視化: 各部門で行われている業務のフローを詳細に洗い出し、図式化(フローチャート化)します。これにより、無駄なプロセスやボトルネックを発見しやすくなります。

- 業務プロセスの標準化と改善: 可視化されたフローに基づき、非効率な部分、リスクが高い部分を特定し、標準化された最適な業務プロセスを設計します。RPA(Robotic Process Automation)などの導入も検討します。

- 業務マニュアル・規程類の作成: 新たに設計された業務プロセスを詳細なマニュアルや業務規程として文書化します。これにより、誰でも同じ品質で業務を遂行できるようになり、属人化を防ぎます。

- 周知徹底と教育: 作成されたマニュアルや規程類を全役職員に周知し、定期的な教育・研修を実施することで、定着を図ります。

購買から支払いまでの業務プロセスフロー

購買ニーズの発生

調達・発注管理

納品物の検収

請求・支払処理

承認・意思決定

会計システムの構築と運用

上場企業には、適時かつ正確な財務情報開示が義務付けられるため、信頼性の高い会計システムの構築と運用が不可欠です。

会計システムの見直し・導入

- 現行システムの評価: 既存の会計システムが上場企業の要求事項(連結決算、セグメント情報、IFRS対応など)を満たせるかを評価します。

- ERP(Enterprise Resource Planning)導入の検討: 必要に応じて、財務会計だけでなく、販売、購買、生産、在庫管理など、企業活動全体を統合的に管理できるERPシステムの導入を検討します。

- システムの選定: 企業の規模、業種、将来の成長戦略に合ったシステムを選定します。導入実績、サポート体制、コストなどを総合的に評価します。

月次決算体制の構築

- 決算早期化: 迅速な経営判断と適時開示に対応するため、月次決算を短期間で完了できる体制を構築します。

- 決算プロセスの明確化: 各部門の役割分担、スケジュール、承認プロセスを詳細に定めます。

- 会計処理の統一: 企業会計原則、上場企業会計基準に準拠した会計処理基準を整備し、徹底します。

連結決算体制の整備

- 子会社を持つ企業は、親会社と子会社の財務情報を統合した連結決算を作成する体制を整備します。

- 連結会計システムの導入、子会社からのデータ収集・加工プロセスの構築、連結消去仕訳の適切化などが必要です。

ITガバナンスの強化

ITガバナンスとは、企業価値を高めるために、情報システムを適切に計画、構築、運用、監視する仕組みです。

- IT戦略の策定: 経営戦略と整合性の取れたIT戦略を策定し、情報システムが事業目標達成に貢献するよう計画します。

- 情報セキュリティ体制の構築:

- セキュリティポリシーの策定

- アクセス管理

- データバックアップ・災害対策

- 脆弱性対策

- IT部門の機能強化:

- IT部門の専門知識とスキルを向上

- 外部ベンダーとの連携強化

内部監査部門の設置と機能強化

内部監査部門は、経営目標達成のために、業務が効率的かつ適切に遂行されているか、内部統制が有効に機能しているかを独立した立場から評価し、改善を促す役割を担います。

- 内部監査部門の独立性確保: 経営者直属の組織とし、他の部門からの独立性を確保します。

- 内部監査計画の策定と実施: リスク評価に基づき、監査対象とする業務領域、頻度、監査項目を定めた年間計画を策定し、定期的に内部監査を実施します。

- 監査結果の報告と改善提言: 監査結果を経営層、監査役(監査等委員)、取締役会に定期的に報告し、具体的な改善策を提言します。

- 内部監査人の育成: 内部監査に必要な専門知識とスキルを持つ人材を育成します。

内部監査プロセスの循環サイクル

承認基準: リスクベースアプローチの妥当性、リソースの適切性

監査責任者によるレビュー: 監査の網羅性と深度の確認

経営判断: 発見事項の重要性評価、改善の優先順位付け

判断基準: 根本原因への対応、実現可能性、改善期限の適切性

完了基準: 改善計画の実行、再発防止策の定着、有効性の確認

レビュー事項: 監査品質の評価、監査スキルの向上、新技術の活用検討

会計制度の整備

上場企業に求められる会計制度は、未上場企業と比較して格段に厳格であり、複雑です。IPO準備担当者は、企業会計基準、開示制度、監査対応など、広範囲にわたる会計制度の整備を主導する必要があります。

上場企業会計基準への準拠

未上場企業では、税務会計を重視した会計処理が行われがちですが、上場企業は「企業会計の一般に公正妥当と認められる基準」に厳格に準拠する必要があります。

- 会計方針の統一と見直し: 収益認識基準、資産の評価基準、費用計上基準など、主要な会計方針が企業会計基準に準拠しているかを確認し、必要に応じて見直します。

- IFRS(国際財務報告基準)対応の検討: 国際的な事業展開を考慮する場合、または将来的にプライム市場を目指す場合は、IFRSの任意適用を検討することがあります。

- 会計処理マニュアルの作成: 上場企業としての会計方針や処理方法を詳細に記載した会計処理マニュアルを作成し、経理部門全体で共有します。

連結決算体制の確立

子会社を持つ企業は、親会社だけでなくグループ全体の経営成績と財政状態を示す連結財務諸表を作成する必要があります。

- 連結範囲の確定: 連結対象となる子会社の範囲を明確に定義します(支配基準)。

- 連結会計システムの導入: 連結財務諸表の作成を効率化するため、連結会計システムを導入します。

- 子会社会計処理の統一と指導: 子会社における会計処理を親会社の会計方針に統一する必要があります。

- 連結決算早期化のための体制構築: 連結決算を早期に完了できる体制を構築します。

連結財務諸表作成プロセス

▪ 貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書

▪ 勘定科目内訳明細(特に関係会社取引)

▪ 株主資本等変動計算書

▪ 重要な会計方針・見積りの内容

チェック項目: 勘定科目の整合性、関係会社取引の網羅性、前期比較の妥当性

対応: 差異がある場合は原因を特定し、修正または調整を実施

(借)資本金・資本剰余金・利益剰余金 / (貸)子会社株式

(借)のれん / (貸)非支配株主持分

注意点: 取得日(支配獲得日)の時価評価を反映

例: 親会社が子会社に商品を売却し、その商品が期末在庫として残っている場合、その在庫に含まれる利益を消去

仕訳例: (借)売上原価 / (貸)商品(棚卸資産)

▪ 貸借対照表の貸借一致

▪ 各表の整合性(純利益、包括利益、CF等)

▪ セグメント情報との整合性

▪ 前期比較の妥当性

承認: 財務責任者・CFOによる最終承認

開示体制の構築

上場企業は、金融商品取引法および証券取引所の定める規則に基づき、投資家保護のため様々な情報を適時かつ正確に開示する義務があります。

- 適時開示体制の確立: 適時開示規程の策定、情報開示委員会の設置、情報収集体制、開示訓練の実施。

- 有価証券届出書・目論見書等の作成準備: IPO時には、企業の事業内容、財務状況、リスク情報などを詳細に記載した有価証券届出書や目論見書を作成し、提出する必要があります。

財務諸表監査への対応

IPOを目指す企業は、直前々期と直前期の2期分の財務諸表について、監査法人による会計監査を受け、適正意見を得る必要があります。

- 監査法人との連携強化: 監査法人が企業の会計処理、内部統制、事業内容を深く理解できるよう、定期的な情報提供と協議を行います。

- 監査指摘事項への対応: 監査法人から指摘された事項に対しては、真摯に受け止め、速やかに改善策を講じます。

- 四半期レビューへの準備: 上場後は、四半期ごとに財務諸表のレビューを受ける義務が生じます。

企業と監査法人の役割と協力関係

(財務諸表は適正)

(一部に問題あり)

(重大な誤り)

(証拠不十分)

法務・コンプライアンス体制の構築

上場企業は、法令遵守(コンプライアンス)に対する社会的な要請が非常に高く、法務リスク管理は経営の重要な課題です。IPO準備担当者は、法務部門や弁護士と連携し、企業の法務・コンプライアンス体制を強固なものにする必要があります。

会社法等関連法令の遵守

上場企業は、会社法、金融商品取引法、労働基準法、景品表示法など、多岐にわたる法令の遵守が求められます。

- 会社法対応: 機関設計の見直し、株主総会の運営、株式管理体制。

- 金融商品取引法対応: 適時開示義務への対応、インサイダー取引規制。

- その他の関連法令対応: 労働法規、競争法規、景品表示法、環境関連法規。

企業活動に関わる主要法令

契約書の整備と管理

事業活動において締結される様々な契約書が、法的リスクを適切に管理し、企業の権利を保護しているか確認し、整備する必要があります。

- 契約書の一元管理体制: 全ての契約書を電子データまたは物理的に一元的に管理するシステムを構築します。

- 契約内容のレビューと改善: 既存の主要契約書について、弁護士と連携して法的なリスクがないかレビューします。

- 契約書作成プロセスの標準化: 標準的な契約書フォーマットを作成し、契約締結プロセスを標準化します。

知的財産権の保護

企業の競争力の源泉となる知的財産権(特許、商標、著作権、営業秘密など)を適切に保護・管理することは、企業価値の維持・向上に不可欠です。

- 知的財産権の棚卸しと管理: 自社が保有する知的財産権を網羅的に洗い出し、管理台帳で一元的に管理します。

- 知的財産権の保護戦略: 技術開発やブランド戦略に合わせ、特許出願、商標登録、意匠登録などの保護戦略を策定します。

- 他社の知的財産権侵害リスクの評価: 自社の事業活動が他社の知的財産権を侵害していないか、定期的に調査・評価します。

情報セキュリティと個人情報保護

企業が取り扱う顧客情報、従業員情報、企業秘密などの情報資産を適切に保護することは、社会からの信頼を得る上で不可欠です。

- 情報セキュリティ体制の構築: 情報セキュリティポリシーの策定、技術的対策、物理的対策、人的対策。

- 個人情報保護法の遵守: プライバシーポリシーの策定、個人情報取扱規程の整備、同意取得の適正化、安全管理措置。

反社会的勢力排除の体制

上場企業は、反社会的勢力との関係を一切持たないことが求められます。これは、上場審査における重要な実質審査基準の一つです。

- 反社会的勢力排除規程の策定: 反社会的勢力に対する基本方針を明確にし、社内規程として定めます。

- 照会・情報収集体制の構築: 新規取引先や主要取引先について、反社会的勢力との関係がないか確認できる体制を構築します。

- 従業員教育の実施: 全役職員に対し、反社会的勢力の定義、接触時の対応方法、報告義務などに関する教育を定期的に実施します。

資本政策の策定

資本政策は、IPO時の株式構成、資金調達額、公開価格など、企業の将来に大きな影響を与える重要な経営戦略です。IPO準備担当者は、CFOや外部専門家と連携し、慎重に検討を進める必要があります。

資金調達計画

IPOの最大の目的の一つは、成長に必要な資金を調達することです。

- 資金使途の明確化: IPOで調達する資金を何に使うのかを具体的に計画します。

- 資金調達額の決定: 事業計画で必要となる資金総額と、自己資金や銀行借入などで賄える額を考慮し、IPOで調達すべき資金の適切な規模を決定します。

- 資金調達手段の検討: 株式による資金調達(公募)が中心ですが、必要に応じて第三者割当増資、CB(転換社債)などの活用も検討します。

株主構成の整理

IPOを円滑に進めるためには、上場審査基準を満たす株主構成に整理する必要があります。

- 大株主の保有比率の調整: 公開時に株式売出しを行うことで、流通株式比率を高める必要があります。

- 潜在株式の処理: 新株予約権(ストックオプション)、転換社債など、将来的に株式に転換されうる潜在株式の処理を検討します。

- 安定株主の確保: 上場後も安定的な株主構成を保つため、長期保有を期待できる機関投資家や取引先企業に株式を保有してもらうことも検討します。

- 特定株主との関係整理: 反社会的勢力や、企業経営に不透明な影響を与えうる株主との関係を解消または明確化しておく必要があります。

IPO前後の株主構成の変化

ストックオプション制度の検討

ストックオプションは、従業員のモチベーション向上や優秀な人材確保のために有効なインセンティブ制度です。

- 付与対象と規模: 付与対象者と、付与する株式の総数を決定します。

- 行使条件と期間: 行使価格、行使期間、権利確定条件(ベスティング)などを具体的に定めます。

- 税務上の取り扱い: 税制適格ストックオプションと税制非適格ストックオプションがあり、それぞれ税務上の取り扱いが異なります。

公開価格算定への影響

資本政策は、IPO時の株式の公開価格(売り出し価格)に直接影響を与えます。

- バリュエーション(企業価値評価): 幹事証券会社は、DCF法(Discounted Cash Flow)、類似会社比較法、純資産法など様々な手法を用いて企業の価値を評価し、公開価格の目安を算定します。

- 希薄化の考慮: 新株発行による公募増資は、既存株式の価値を希薄化させるため、その程度が株価にどう影響するかを考慮する必要があります。

- 市場環境: IPO時の株式市場全体の状況や、同業他社の株価動向なども公開価格に影響を与えます。

事業計画と成長戦略の策定

上場企業は、持続的な成長を実現し、投資家の期待に応える責任があります。IPO準備担当者は、経営層と連携し、具体的かつ説得力のある事業計画と成長戦略を策定する必要があります。これは、上場審査や投資家への説明において極めて重要な要素となります。

事業の優位性と競争環境

自社の強みと、それが競争環境の中でどのように優位性を発揮できるのかを明確にすることが重要です。

- コアコンピタンスの明確化: 自社独自の技術、ノウハウ、ブランド、顧客基盤、ビジネスモデルなど、他社に真似のできない強み(コアコンピタンス)を特定し、言語化します。

- 市場分析とポジショニング: 参入している市場の規模、成長性、トレンド、主要競合他社の動向を詳細に分析します。

- 競合分析と差別化戦略: 主要競合他社の製品・サービス、価格戦略、マーケティング戦略などを分析し、自社の差別化ポイントを明確にします。

SWOT分析マトリックス

- 自社が持つ競争優位性

- 他社より優れている資源・能力

- 市場で評価されている点

- 高い技術力・特許

- 強いブランド力

- 優秀な人材

- 豊富な資金力

- 効率的な生産体制

- 自社が抱える課題・欠点

- 競合に劣っている点

- 改善が必要な領域

- 認知度の低さ

- 高コスト体質

- 販売チャネルの不足

- 人材不足

- 老朽化した設備

- 事業成長のチャンス

- 市場環境の追い風

- 活用できる外部要因

- 市場の拡大・成長

- 規制緩和

- 技術革新

- 消費者ニーズの変化

- 新興市場の出現

- 事業を阻害するリスク

- 市場環境の逆風

- 対策が必要な外部要因

- 競合の参入・価格競争

- 市場の縮小

- 法規制の強化

- 原材料価格の高騰

- 技術の陳腐化

強みを活かして機会を最大限に活用する。市場拡大や新規事業展開に最適。

弱みを改善して機会を捉える。投資や提携により弱みを補強。

強みを活かして脅威を回避・軽減する。競合対策や防衛戦略。

弱みと脅威を最小化する。リスク回避や事業再編を検討。

願望ではなく事実に基づいて分析する

複数のメンバーで議論し多角的に評価

重要度・緊急度で項目を絞り込む

可能な限り数値やデータで裏付ける

環境変化に応じて定期的に更新

分析結果を具体的なアクションに落とし込む

収益計画と財務計画

具体的な数値に基づいた収益計画と財務計画は、事業の実現可能性と成長性を投資家に示すための基盤となります。

- 売上高計画: 過去の実績に基づき、製品・サービスごとの売上高、顧客数、単価などの詳細な前提条件を設定し、合理的な売上高計画を策定します。

- 費用計画: 売上原価、販管費、一般管理費について、詳細な費目ごとに計画を策定します。

- 損益計画: 売上高と費用計画に基づき、粗利益、営業利益、経常利益、純利益の推移を複数年度にわたって予測します。

- 資金計画(キャッシュフロー計画): 営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュフローを予測し、資金の流入・流出を詳細に計画します。

- 貸借対照表計画: 資産、負債、純資産の期末残高を予測し、将来の財政状態を示します。

| 指標 | 実績 (2023) | 予測 (2024) | 予測 (2025) | 予測 (2026) |

|---|---|---|---|---|

| 売上高 (百万円) | 10,000 | 12,000 | 14,500 | 17,000 |

| 営業利益 (百万円) | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 |

| 純利益 (百万円) | 500 | 650 | 850 | 1,050 |

| 営業キャッシュフロー (百万円) | 700 | 900 | 1,100 | 1,400 |

| 自己資本比率 (%) | 45% | 48% | 50% | 52% |

リスク要因の特定と対応策

上場企業は、事業を取り巻く様々なリスクを認識し、それらに対する適切な対応策を投資家に開示する義務があります。

- リスク要因の洗い出し: 事業上のリスク、法務・規制上のリスク、財務上のリスク、システムリスク、人的リスク、自然災害リスク、風評リスクなどを網羅的に洗い出します。

- リスクへの対応策: 洗い出したリスクごとに、その発生可能性と影響度を評価し、具体的な対応策を策定します。

成長戦略の具体化

IPO後の企業価値向上を実現するためには、明確な成長戦略が必要です。

- 事業拡大戦略: 既存事業の深掘り、新規事業の展開、海外展開。

- M&A・アライアンス戦略: 事業規模の拡大、新技術・ノウハウの獲得、新規顧客層へのアクセスなどを目的としたM&Aや戦略的アライアンスの計画。

- 人材戦略: 事業成長を支えるための人材採用計画、育成制度、評価制度、インセンティブ制度の充実。

- 技術開発戦略: 競争優位性を維持・向上させるための研究開発投資、技術ロードマップ、知的財産戦略。

企業成長戦略フレームワーク

- シェア拡大・売上増加

- 販売促進・広告強化

- 価格戦略の見直し

- 顧客ロイヤルティ向上

- 利用頻度の増加促進

- 新製品・サービスの開発

- 製品ラインの拡充

- 機能改善・高付加価値化

- R&D投資の強化

- 顧客ニーズへの対応

- 新規顧客セグメントへの展開

- 地理的拡大・海外展開

- 新規販売チャネルの開拓

- 新たな用途の提案

- 提携・アライアンス活用

- 新規事業への参入

- M&Aによる事業拡大

- 関連事業への展開

- 非関連事業への投資

- イノベーション創出

デューデリジェンスへの対応

デューデリジェンス(Due Diligence: DD)は、IPOを検討する企業に対して、幹事証券会社、監査法人、弁護士などの専門家が行う詳細な調査です。企業の事業内容、財務状況、法務リスク、組織体制などを網羅的に検証し、上場適格性や潜在的リスクを評価します。IPO準備担当者は、これらのDDに適切に対応できるよう、情報開示の準備と社内体制の整備を進める必要があります。

監査法人による財務デューデリジェンス

監査法人による財務DDは、主に過去の財務諸表の適正性、会計処理の適切性、内部統制の有効性を評価することに焦点を当てます。IPO準備期間中に行われる会計監査と密接に関連しています。

- 主な調査項目: 過去の財務諸表の検証、会計処理基準の妥当性、内部統制の評価、税務リスクの評価、オフバランス項目の確認。

- 準備担当者の対応: 監査法人が求める資料を迅速かつ網羅的に提供できるように準備し、質問に対する明確かつ論理的な説明ができるよう、関連部署との連携を密にします。

財務デューデリジェンスの全体像

- 会計方針の妥当性

- 収益認識基準の適用

- 資産評価の適切性

- 引当金・減損の計上

- 関連当事者取引

- 会計上の見積り

- 統制環境の整備状況

- 承認権限の明確化

- 職務分離の適切性

- ITシステムの統制

- 内部監査機能

- 不正リスク対応

- BS・PL・CFの整合性

- 過年度の修正状況

- 監査意見の内容

- 実態純資産の算定

- 正常収益力の分析

- キャッシュフロー分析

- 法人税・消費税の処理

- 移転価格税制対応

- 税務調査の履歴

- 繰延税金資産の回収可能性

- タックスヘイブン対策税制

- 租税条約の適用

- 偶発債務(保証債務等)

- 係争事件・訴訟リスク

- 未払残業代

- 退職給付債務

- 環境債務

- オペレーティングリース

資料依頼

質問対応

ヒアリング

報告書作成

- 重要な会計方針の変更

- 大規模な訴訟・係争

- 重大な内部統制の不備

- 多額の簿外債務

- 重加算税のリスク

- 会計上の見積りの不確実性

- 未払残業代の存在

- 税務調査での指摘事項

- 一部の統制プロセス欠如

- 関連当事者取引の存在

- 軽微な会計処理の差異

- 文書化の不足

- 定型的な税務差異

- 少額の偶発債務

- 改善中の統制プロセス

証券会社による事業デューデリジェンス

幹事証券会社による事業DDは、企業の事業内容、ビジネスモデル、競争優位性、市場環境、成長戦略などを深く理解し、その事業の将来性や投資家への魅力度を評価するために行われます。

- 主な調査項目: ビジネスモデルの理解、市場・競争環境分析、成長戦略の妥当性、収益性・将来性の評価、経営陣・組織体制の評価、リスク要因の分析。

- 準備担当者の対応: 事業計画書、市場調査資料、競合分析資料など、事業に関するあらゆる情報を体系的に整理し、提供します。

弁護士による法務デューデリジェンス

弁護士による法務DDは、企業の法的リスクを網羅的に洗い出し、上場企業として法的に問題がないかを評価するために行われます。

- 主な調査項目: 会社法関連、契約関連、訴訟・紛争関連、知的財産権関連、労働法関連、コンプライアンス体制、許認可関連。

- 準備担当者の対応: 全ての契約書、各種規程、議事録など、法務DDで要求される多岐にわたる資料を網羅的に収集し、提供します。

税理士による税務デューデリジェンス

税理士による税務DDは、主に過去の税務申告の適正性、潜在的な税務リスク、税務上の優遇措置の適用状況などを評価するために行われます。

- 主な調査項目: 法人税・消費税などの申告状況、税務リスクの評価、税効果会計の適用、組織再編・M&A関連の税務。

- 準備担当者の対応: 過去の税務申告書、税務調査関連資料、会計帳簿など、税務DDで要求される資料を網羅的に提供します。

申請書類の作成と提出

IPOの最終段階として、膨大かつ厳密な内容が求められる各種申請書類の作成と提出があります。これらの書類は、企業の事業内容、財務状況、リスク、経営体制などを投資家や審査機関に正確に伝えるための重要な情報源です。

有価証券届出書、目論見書

有価証券届出書は、金融商品取引法に基づき、株式を公開する企業が金融庁に提出する法定開示書類です。目論見書は、有価証券届出書の内容を一般投資家向けに要約し、より分かりやすく記述したもので、株式の勧誘・募集の際に使用されます。

- 主な記載項目: 企業の概況、事業の状況、設備の状況、提出会社の状況、経理の状況、提出会社の株式事務の概要、提出会社の状況(公開情報)。

- 作成体制とスケジュール: 幹事証券会社が中心となり、監査法人、弁護士と連携しながら作成します。

- 重要性: 投資家が投資判断を行う上で最も重要な情報源となります。

有価証券届出書・目論見書の構成

(財務局)

(15日間)

(必要時)

(公募開始)

(正式な法定書類)

(投資家向け要約版)

(価格未決定版)

(価格決定後)

上場申請書類

証券取引所に提出する上場申請書類は、金融商品取引法に基づく法定開示書類とは異なり、証券取引所が独自に定める上場審査基準に適合しているかを判断するための資料です。

- 主な記載項目: 上場申請書、企業内容説明書、各種制度に関する報告書、関連当事者との取引状況報告書、事業計画及び成長可能性に関する事項、確認書。

- 準備担当者の役割: 各部門からの情報収集と、幹事証券会社や弁護士との密接な連携が不可欠です。

各種規程、議事録等の整備

申請書類の裏付けとなる内部規程や議事録なども、審査において非常に重要視されます。

- 内部規程の整備: 会社規程、組織規程、職務権限規程、稟議規程、会計規程、旅費規程、情報セキュリティ規程、個人情報保護規程、インサイダー取引防止規程、適時開示規程、反社会的勢力排除規程など、企業運営の根幹となる全ての規程類を整備します。

- 議事録の整備: 取締役会議事録、株主総会議事録、監査役会議事録、重要な経営会議の議事録など、経営の意思決定プロセスを示す議事録が漏れなく作成され、適切に保管されていることを確認します。

- 契約書の整理: 主要な取引契約書、ライセンス契約書、不動産賃貸借契約書、労務関連契約書など、重要な契約書を一覧化し、いつでも提示できるように整理します。

審査プロセスとロードショー

申請書類の提出後、企業は証券取引所および幹事証券会社による厳格な審査プロセスを経て、最終的に上場が承認されます。この期間には、投資家への説明活動であるロードショーも実施されます。

証券取引所の審査

証券取引所の審査は、企業が上場審査基準(形式要件および実質審査基準)を満たしているかを多角的に評価するものです。

- 審査の進め方: 書類審査、ヒアリング、実地調査、指摘事項と改善。

- 審査の重点ポイント: コーポレートガバナンスと内部統制の有効性、事業の継続性・収益性、情報開示体制の整備、反社会的勢力との関係排除、株式の流動性。

- 準備担当者の役割: ヒアリング対応では、経営陣や各担当者が審査担当者の質問に対して、論理的かつ具体的に回答できるよう、事前に想定問答集を作成し、模擬ヒアリングを実施するなど徹底した準備が必要です。

上場審査プロセスの全体フロー

- 上場申請書

- 有価証券届出書(Iの部、IIの部)

- 監査報告書(直近2期分)

- 内部統制報告書

- 事業計画書

- 定款・株主名簿

- その他参考資料

- 主幹事証券会社との綿密な準備

- 必要書類の精査と完成度向上

- 想定質問への回答準備

- 企業の継続性・収益性

- 企業経営の健全性

- 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制

- 企業内容等の開示の適正性

- その他公益又は投資者保護の観点

- 審査部からの照会事項への迅速な回答

- 不備・不足事項の速やかな補正

- 追加資料の提出

- 代表者・経営陣へのヒアリング

- 事業内容・ビジネスモデルの説明

- 経営計画・成長戦略の確認

- 内部統制・リスク管理体制の説明

- 関係会社・取引先の状況確認

- 本社・主要事業所の視察

- 生産設備・在庫の確認

- 従業員へのインタビュー

- 帳簿・証憑類の閲覧

- 経営陣のプレゼンテーション準備

- 事業所の整理整頓と資料準備

- 従業員への事前説明と協力依頼

- 質問への丁寧かつ正確な回答

- 開示書類の記載不備・不足

- 内部統制の整備・運用状況の改善

- 関連当事者取引の解消・適正化

- 反社会的勢力との関係遮断の証明

- 会計処理の適正化

- コンプライアンス体制の強化

- 指摘事項の原因分析

- 改善計画の策定と実行

- 改善結果の報告書作成

- 再発防止策の構築

- 必要に応じた外部専門家の活用

- 上場承認の公表

- 上場日の決定

- 公開価格の決定

- ブックビルディング実施

- 公募・売出しの実施

- 上場(初値形成)

- IR活動の本格化

- 機関投資家向けロードショー

- 上場記念式典の準備

- 上場後の継続開示体制の確認

- 事業継続年数(通常3年以上)

- 利益の額または時価総額

- 純資産の額

- 事業計画の合理性

- 経営の透明性

- 公正な意思決定

- 適切な意思決定プロセス

- 反社会的勢力との関係排除

- 取締役会の機能

- 監査役(会)・監査等委員会の機能

- 社外取締役・社外監査役の選任

- 内部統制システムの整備

- 有価証券届出書等の記載の適正性

- 適時開示体制の整備

- 継続開示体制の整備

- IR体制の構築

証券会社の審査(引受審査)

幹事証券会社は、証券取引所の審査とは別に、自社の責任において「引受審査」を実施します。これは、引受幹事として株式を販売する上で、企業に問題がないかを自ら確認するものです。

- 主な調査項目: 事業内容・成長性、財務状況、経営陣・役職員、法的リスク・コンプライアンス、公開価格の妥当性。

- 準備担当者の役割: 証券取引所の審査と同様に、詳細な資料提供とヒアリング対応が求められます。

ロードショーと投資家説明会

審査の最終盤に近づくと、企業は機関投資家や個人投資家に対して、自社の事業内容、成長戦略、財務状況などを説明する「ロードショー」と呼ばれる投資家説明会を実施します。これは、投資家への理解促進と需要喚起を目的としています。

- ロードショーの目的: 企業価値の訴求、株式需要の喚起、公開価格の決定支援。

- 実施内容: プレゼンテーション、質疑応答、訪問対象。

- 準備担当者の役割: プレゼンテーション資料作成支援、想定問答集の作成、経営陣のリハーサル支援、ロジスティクス。

上場審査プロセスの全体フロー

- 上場申請書

- 有価証券届出書(Iの部、IIの部)

- 監査報告書(直近2期分)

- 内部統制報告書

- 事業計画書

- 定款・株主名簿

- その他参考資料

- 主幹事証券会社との綿密な準備

- 必要書類の精査と完成度向上

- 想定質問への回答準備

- 企業の継続性・収益性

- 企業経営の健全性

- 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制

- 企業内容等の開示の適正性

- その他公益又は投資者保護の観点

- 審査部からの照会事項への迅速な回答

- 不備・不足事項の速やかな補正

- 追加資料の提出

- 代表者・経営陣へのヒアリング

- 事業内容・ビジネスモデルの説明

- 経営計画・成長戦略の確認

- 内部統制・リスク管理体制の説明

- 関係会社・取引先の状況確認

- 本社・主要事業所の視察

- 生産設備・在庫の確認

- 従業員へのインタビュー

- 帳簿・証憑類の閲覧

- 経営陣のプレゼンテーション準備

- 事業所の整理整頓と資料準備

- 従業員への事前説明と協力依頼

- 質問への丁寧かつ正確な回答

- 開示書類の記載不備・不足

- 内部統制の整備・運用状況の改善

- 関連当事者取引の解消・適正化

- 反社会的勢力との関係遮断の証明

- 会計処理の適正化

- コンプライアンス体制の強化

- 指摘事項の原因分析

- 改善計画の策定と実行

- 改善結果の報告書作成

- 再発防止策の構築

- 必要に応じた外部専門家の活用

- 上場承認の公表

- 上場日の決定

- 公開価格の決定

- ブックビルディング実施

- 公募・売出しの実施

- 上場(初値形成)

- IR活動の本格化

- 機関投資家向けロードショー

- 上場記念式典の準備

- 上場後の継続開示体制の確認

- 事業継続年数(通常3年以上)

- 利益の額または時価総額

- 純資産の額

- 事業計画の合理性

- 経営の透明性

- 公正な意思決定

- 適切な意思決定プロセス

- 反社会的勢力との関係排除

- 取締役会の機能

- 監査役(会)・監査等委員会の機能

- 社外取締役・社外監査役の選任

- 内部統制システムの整備

- 有価証券届出書等の記載の適正性

- 適時開示体制の整備

- 継続開示体制の整備

- IR体制の構築

上場後の対応

IPOはゴールではなく、新たなスタートです。上場企業には、未上場時にはなかった多くの責任と義務が生じます。IPO準備担当者は、上場後も企業がこれらを適切に果たせるよう、体制の構築と運用を継続的に支援する必要があります。

適時開示体制の確立

上場企業は、投資家がタイムリーかつ正確な情報に基づいて投資判断を行えるよう、重要な企業情報を適時・適切に開示する義務があります。

- 適時開示規程の運用: IPO準備期間中に策定した適時開示規程に基づき、開示対象となる情報の収集、開示判断、開示資料作成、情報開示システム(TDnetなど)への登録といった一連のプロセスを滞りなく運用します。

- 情報収集と連携の強化: 経営会議、取締役会、部門会議などにおいて、開示対象となりうる情報を早期に特定できるよう、各部門との情報連携を密にします。

- IR部門の設置と機能強化: 適時開示業務とは別に、投資家向け広報活動(IR: Investor Relations)を専門に行う部門を設置し、専門人材を配置します。

適時開示プロセスの流れ

情報発生から公表まで、組織的かつ迅速な開示プロセス

上場企業における透明性の確保と投資家保護

発生事実: 事実が発生した時点で速やかに開示(原則として2営業日以内)

決算情報: 四半期決算は決算期末後45日以内、本決算は3ヶ月以内に開示

※ 取引時間中の開示は株価への影響を考慮し、適切なタイミングで実施(一般的には取引終了後または取引開始前)

株主総会運営

上場企業は、株主総会を適切に運営し、株主の権利を尊重し、説明責任を果たす必要があります。

- 定時株主総会の準備と運営: 招集通知の作成と発送、議案の検討と決定、想定問答集の作成、当日の運営。

- 少数株主への配慮: 多数の個人投資家を含む少数株主が存在するため、彼らの意見にも耳を傾け、公平な対応を心がける必要があります。

- 総会対策: 総会屋対策や、株主優待制度の検討など、株主総会の円滑な運営を支援する準備も必要です。

IR活動

IR(Investor Relations: 投資家向け広報活動)は、企業が投資家やアナリストに対し、企業価値に関する情報を継続的に提供し、良好な関係を構築するための活動です。

- IR活動の目的: 適正な株価形成、安定株主の確保、資金調達機会の拡大。

- 主なIR活動: 決算説明会の開催、IR資料の作成と公開、個別ミーティング、工場見学・事業説明会、個人投資家向け説明会。

- 準備担当者の役割: IR年間計画の策定、IR資料の作成支援、決算説明会の準備と運営、個別ミーティングのスケジューリング、IRウェブサイトの更新など、IR活動全般を支援します。

各種情報伝達チャネル

サイト

ミーティング

説明会

内部統制報告制度への対応

上場企業は、金融商品取引法に基づき、内部統制報告書(J-SOX法対応)を提出する義務があります。これは、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの有効性を経営者が評価し、報告する制度です。

- 内部統制報告書の作成と評価: 経営者自らが、財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、その結果を「内部統制報告書」として開示します。

- 内部統制監査への対応: 内部統制報告書は、会計監査人による「内部統制監査」を受け、その監査意見とともに提出されます。

- 継続的な改善活動: 内部統制報告制度への対応は、一度行えば終わりではなく、毎年継続的に評価・改善を行う必要があります。

- 準備担当者の役割: 内部統制評価の計画策定、評価プロセスの実施、評価資料の作成、監査法人との連携、改善活動の推進など、内部統制報告制度への対応全般を主導または支援します。

まとめ

IPO準備は、企業にとって大きな変革を伴う挑戦であり、長期にわたる経営努力の集大成です。本書で解説したように、多岐にわたる専門分野にわたる厳格な準備が求められますが、そのプロセスを通じて企業は経営管理体制を強化し、持続的な成長を遂げるための強固な基盤を築くことができます。

IPO準備担当者の皆様には、本書がその道のりをナビゲートする一助となり、皆様の企業が新たなステージへと飛躍するための羅針盤となることを願っています。IPOは新たなスタートであり、上場後の成長と発展こそが、準備期間の努力を実らせるものです。上場後も、企業価値向上に向けた経営努力と、透明性・説明責任を果たすための継続的な取り組みが求められます。

この挑戦を乗り越え、企業の未来を切り拓く皆様の成功を心よりお祈り申し上げます。